Betrieb

Plastiksackerl: Kunststoff aus Zellen statt aus Erdöl

Die nationalen Umsetzungserfordernisse zur EU-Richtlinie befeuerten Mitte vorigen Jahres die mediale Diskussion, den Plastiksackerln den Garaus zu machen: Die Einmalverwendung als Symbol unserer Wegwerfgesellschaft steht am Pranger. Ein Verbot oder die Besteuerung als eindeutige Maßnahmen wurden von Beginn an nicht in Betracht gezogen; hingegen wurde ein verordneter Preis für sehr leichte, leichte und schwere Tragetaschen, den VerbraucherInnen zu zahlen haben, vorgeschlagen. Die Knotenbeutel bei den Gemüseregalen bleiben ausgenommen, weil der Schutz des Produktes im Vordergrund steht.

Kostenpflicht, ob freiwillig oder verordnet – und alles ist gut?

In Österreich bemüht man sich schon seit 2016, das Plastiksackerlaufkommen zu verringern. 13 Handelsunternehmen mit einem Marktanteil von rund 30 Prozent, 2 Umweltorganisationen und das Umweltministerium haben eine freiwillige Vereinbarung abgeschlossen. Bereits hier ist die Kostenpflicht, mindestens in der Höhe des Einstandspreises, für VerbraucherInnen vorgesehen. Somit wurden 2016 für etwa 500 Mio. Tragetaschen in 13 Handelsunternehmen rund 35 Mio. Euro von Konsumenten bezahlt. Das entspricht bei 8,6 Mio. Einwohnern einem Verbrauch von 55 Stück.

Das Umweltministerium sieht im Entwurf zur Tragetaschenverordnung die verpflichtende Bepreisung und somit die Kostenpflicht als das taugliche Mittel, den Plastiksackerlkonsum einzudämmen. In Ergänzung soll der Handel Alternativen für den mehrmaligen Gebrauch anbieten. Nimmt man die vorgeschlagenen Preise für die Plastiksackerl aus der VO, dann würden die Kosten für die VerbraucherInnen, für die vorhin genannte Zahl bei rund 60 Mio. Euro liegen, weil die Preise für die einzelnen Sackerln in der Verordnung höher sind.

Um welche Menge es tatsächlich geht, verrät der neue Bundesabfallwirtschaftsplan: Demnach fallen jährlich 5.000 bis 7.000 t an Kunststofftragetaschen als Abfall in Österreich an. Würde eine Menge von 5.000 t zur Gänze aus schweren Kunststofftragetaschen mit einem spezifischen Gewicht von rund 25 g bestehen, so wären das 200 Mio. Stück. Die große Tragetasche gibt es derzeit um € 0,23; der gesetzlich vorgeschlagene Preis beträgt € 0,50. Durch diese Verordnung würden somit den KonsumentInnen 100 Mio. Euro an Kosten auferlegt werden an Stelle zu derzeitigen Marktpreisen von 46 Mio. Euro!

Werden Preise rechtlich festgelegt, erfordert dies eine gründliche Datenbasis und Wirkungsfolgenabschätzung. Es ist darzulegen, warum genau dieser Preis gewählt wurde und wieviel an Konsumentengeldern rechtlich normiert den Unternehmen zufließt, bzw. wie es um die Substitutionsprodukte und die gesamte ökologische Wirkung bestellt ist. Leider mangelt es dem nationalen Umsetzungsvorschlag vom Juli 2017 genau an diesen Punkten.

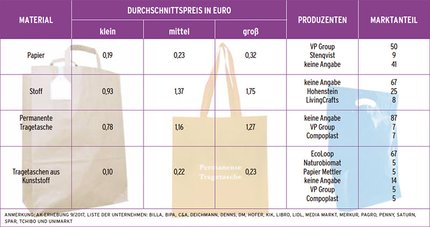

Es zeigt sich, dass Tragetaschen aus den verschiedensten Materialien schon jetzt nur mehr gegen Bezahlung erhältlich sind. Die Produzenten stammen weitgehend aus Österreich und Deutschland und etwas mehr als 50% der Tragetaschen verweisen durch ein Gütesiegel, etwa durch FSC, Blauer Engel, Keimling, Fairtrade etc., auf ressourcenschonende Produktionsweise bzw. faire Arbeitsbedingungen.

Und die ökologische Perspektive?

Tragetaschen gibt es aus unterschiedlichen Materialien: Polyethylen – mit und ohne Recyclinganteil, aus biobasierten Materialien, Papier, Baumwolle, Polypropylen oder Polyester. Die Lebenszyklusanalyse dieser Materialien fällt höchst unterschiedlich aus, weil sie maßgeblich von Materialart, Verarbeitungsart, Stärke, Nutzungshäufigkeit und vom Entsorgungsweg abhängig ist. Mehrwegtragetaschen belasten die Umwelt im Regelfall stärker als Einwegprodukte, weil sie in Produktion und Materialeinsatz mehr Ressourcen benötigen. Wird eine Tragetasche nur einmal verwendet, dann schneidet jene aus Stoff oder Papier somit sehr viel schlechter ab als jene aus Plastik. Um ökologischen Gleichstand dieser unterschiedlichen Produkte zu erreichen, ist somit ein sehr häufiges Verwenden, siehe Tabelle rechts, notwendig.

Biobasierte Materialien mit einem Mix aus Biomasse und fossilem Anteil sind nicht des Rätsels Lösung, weil Kompostierbarkeit hier nicht vollständig gegeben ist und sie darüber hinaus in der etablierten Entsorgungsstruktur eher den Störstoffen zugeordnet werden.

Mit wahren ökologischen Materialalternativen lässt ein junges Forscherteam von Saphium Biotechnology in der Südsteiermark aufhorchen: Kompostierbare, ungiftige Kunststoffe, sogenannte PHA’s (Polyhydroxalkonoate), können erdölbasierte Kunststoffe ersetzen. Diese Kunststoffe werden von Mikroorganismen, die sich von Wasserstoff und Kohlendioxid ernähren, innerhalb deren Zellen als Energiespeicher produziert. „Der große Vorteil gegenüber anderen kompostierbaren Verpackungen ist die Tatsache, dass sich unsere PHA's nicht gleich bei Berührung mit Wasser auflösen. Die Einsatzmöglichkeiten können deshalb auch sehr vielfältig sein und von der Trinkflasche bis zu den Plastiksackerln im Verpackungsbereich reichen. Auch in der Landwirtschaft (Stichwort: Pflanzfolien) sehen wir gute Chancen für den Einsatz. Gerade bei den Plastiksackerln können wir, was Komfort und Preis betrifft, mit klassischem Plastik mithalten – und das nutzt den EndkonsumentInnen“, so der Geschäftsführer Christof Winkler-Hermaden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Sensibilisierung der KonsumentInnen, die Umwelt nicht mit Plastik zu verschmutzen, gelungen ist. Es besteht jedoch zum einen ein allgemeines Informations- bzw. Wissensdefizit hinsichtlich der ökologischen Wirkungen. Zum anderen wird eine Preisverordnung den Unternehmen ein Körberlgeld auf Kosten der KonsumentInnen bringen. Es gilt, das Wohle der KonsumentInnen im Auge zu haben und gleichzeitig die ökologisch beste Lösung zu suchen.