Politik

Klimakiller Aufrüstung

Im Jahr 2024 betrugen die Militärausgaben aller EU-Staaten laut Europäischem Rat 326 Milliarden Euro (1,9 Prozent des EU-Bruttoinlandsprodukts). Die Europäische Kommission will bis 2030 zusätzlich zu den bisherigen Militärbudgets 800 Milliarden Euro für Aufrüstung mobilisieren. Dafür sollen Kredite vergeben und Militärausgaben von den EU-Schuldenregeln ausgenommen werden.

Auch Österreichs Regierung befürwortet diese Pläne. Laut Regierungsprogramm sollen die Militärausgaben bis 2032 auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen. Das entspricht knapp vier Prozent der Staatsausgaben und bedeutet eine Verdreifachung gegenüber 2023–2026 soll das Militärbudget erstmals fünf Milliarden Euro überschreiten. Zusätzlich will man mehr Berufssoldat:innen und Grundwehrdiener:innen durch bessere Bezahlung und Kampagnen in Schulen und Medien rekrutieren.

Was bedeutet Aufrüstung für das Klima?

Die Studie „Climate Crossfire“ des niederländischen Transnational Institute zeigt, dass Aufrüstung ein echter Klimakiller ist. Schon jetzt ist das Militär nach vorsichtigen Berechnungen für 5,5 Prozent der weltweiten klimaschädlichen Emissionen verantwortlich – wäre das globale Militär ein Land, wäre es der viertgrößte Verschmutzer weltweit. Produktion und Betrieb von Panzern, Flugzeugen und Waffen verursachen immense Emissionen, die sich kaum reduzieren lassen. Da militärisches Gerät oft eine Lebenszeit von 30 bis 40 Jahren hat, besiegeln aktuelle Beschaffungen jahrzehntelange Klimaschäden.

Bereits im Jahr 2024 waren in Österreich allein für Investitionen Ausgaben von 1,2 Milliarden Euro geplant, die 29 Prozent des gesamten Militärbudgets ausmachen. Diese Neubeschaffungen beinhalten unter anderem gepanzerte Fahrzeuge, Waffensysteme und Luftfahrzeuge. Mit dem „Aufbauplan 2032+“ will die Regierung bis 2032 weitere 17 Milliarden Euro in Neubeschaffungen investieren. Das Sicherheitsdilemma wird durch die Aufrüstung nicht gelöst. Es ist ein bekanntes Problem, dass die Aufrüstung der einen Seite auf der anderen Seite sogleich als Bedrohung wahrgenommen wird. Dadurch entsteht eine Aufrüstungsspirale, die letztlich Unsicherheit erhöht und Kriege wahrscheinlicher macht.

Statt Autos: Züge oder Panzer?

Und die Aufrüstung bringt weitere strukturelle Probleme. Wenn wir die Lebensgrundlage der Vielen erhalten wollen, braucht es einen raschen sozialen und ökologischen Umbau der Gesamtwirtschaft. Dafür wäre es notwendig, dass Unternehmen in der stark kriselnden Automobilindustrie ihre Produktion beispielsweise auf Schienenfahrzeuge und E-Busse umstellen. Während vor kurzem noch über den ökologischen Umbau von Teilen der Automobilindustrie diskutiert wurde, dient die Aufrüstung jetzt als willkommener Konjunkturmotor. Die Auftragsbücher in der Rüstungsindustrie sind voll. In Deutschland übernehmen Rüstungskonzerne Fabriken, in denen bisher Autoteile hergestellt wurden. Im sächsischen Görlitz sollen sogar in einem bisherigen Eisenbahnwerk künftig Panzerteile produziert werden.

Doch nachhaltig sind diese Jobs nicht. Zum einen, weil die Produktion klimaschädlich ist, zum anderen ist klar, dass diese Arbeitsplätze langfristig nur erhalten werden können, wenn die Aufrüstung immer weitergeht und schlimmstenfalls im Krieg endet. Eine gefährliche Entwicklung, sowohl wegen des Sicherheitsdilemmas als auch aus ökologischen Gründen, weil die Chance auf den notwendigen Umbau verspielt wird.

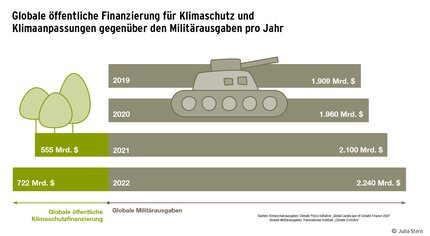

Der soziale und ökologische Umbau braucht aber eine öffentliche Finanzierung. Im Namen der Budgetkonsolidierung werden derzeit Kürzungen beim Sozialstaat vorangetrieben, obwohl sich viele Menschen aufgrund der Preiserhöhungen der letzten Jahre den Alltag kaum noch leisten können. Die Finanzierung ökologischer Maßnahmen gilt also wegen des Budgetdefizits als unmöglich, während gleichzeitig die EU-Schuldenregeln für Militärausgaben gelockert werden und Deutschland sogar Rüstungsausgaben, die ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts überschreiten, künftig nicht mehr als Ausgaben im Sinne der Schuldenbremse zählt.

Der Soziologe Klaus Dörre stellt fest, dass „in Sachen Aufrüstung alles möglich scheint, was für die zivile Marktwirtschaft nicht gelten soll – großzügige Finanzierung um den Preis eines wachsenden Staatsdefizits, langfristige Planung, staatliche Abnahmegarantien und eine bewusste Monopolisierung, die Marktmechanismen verzerrt.“

Was also tun?

Nun könnte man entgegnen, dass Aufrüstung trotz Klimaschäden notwendig sei, falls Russland einen EU-Staat angreifen sollte und die Unterstützung der USA ausbleibt. Eine Aufbereitung der Friedrich-Ebert-Stiftung von Daten des International Institute for Strategic Studies aus dem Jahr 2023 zeigt, dass allein die europäischen NATO-Staaten Russland in fast allen Waffengattungen eines konventionellen Landkrieges weit überlegen sind. Sie verfügen über wesentlich moderneres Gerät und etwa viermal so viele Hubschrauber, dreimal so viele Schützen- und Kampfpanzer sowie doppelt so viel (Raketen-)Artillerie und Kampfflugzeuge. Lediglich bei den Flugabwehrraketensystemen hat Russland etwa doppelt so große Kapazitäten.

Wenn der soziale und ökologische Umbau gelingen soll, muss die Logik der Aufrüstung durchbrochen werden. Thomas Roithner, Friedensforscher an der Universität Wien, sieht eine Verengung der sicherheitspolitischen Debatte auf das Militärische. Um Frieden zu sichern, brauche es stattdessen Krisenprävention durch zivile Konfliktbearbeitung und diplomatische Bemühungen. Dies wäre auch im Sinne eines guten Lebens innerhalb planetarer Grenzen dringend notwendig. Das Geld, das nach den Plänen der Regierungen in Aufrüstung gesteckt werden soll, müsste stattdessen in den sozialen und ökologischen Umbau fließen. Denn soziale Absicherung und Klimaschutz sind der einzige Weg aus der multiplen Krise.