Politik: Viel zu viel und viel zu wenig – Auf der Suche nach Gerechtigkeit

Ob Einkommen, Konsum, Mobilität oder Ressourcenverbrauch, überall spalten sich die Gesellschaften in jene, die Überfülle genießen, und jene, die zunehmend unter Knappheit leiden. Die Entwicklung zu Extremen folgt keinen Naturgesetzen, sondern ist das Ergebnis bewusster politischer Entscheidungen.

Vor mehr als einem Jahrzehnt sorgten bereits die beiden Epidemiolog:innen Richard Wilkinson und Kate Pickett mit ihrem Buch „Gleichheit ist Glück – Warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind“ für Furore. In jahrelanger Arbeit haben sie empirische Daten gesammelt und ausgewertet, anhand derer sie den Einfluss der Ungleichheit auf eine Vielzahl von sozialen Problemen untersuchen. Die geistige und körperliche Gesundheit, Drogenkonsum, Lebenserwartung, Übergewicht, Bildung, Teenager-Schwangerschaften oder Verbrechensrate: All diese Phänomene hängen statistisch eindeutig davon ab, wie ungleich die Einkommen und somit die Chancen in einer Gesellschaft verteilt sind.

Unvernünftig hohe Einkommen

Ab einem gewissen Niveau ist es nicht mehr die Höhe des Durchschnittseinkommens, durch die das Leben der Menschen verbessert wird, sondern die Verteilung der Einkommen steigert das allgemeine Wohlergehen. Das Frappante daran: In egalitären Staaten geht es auch den Reichen besser! So führt eine schwedische Millionärin ein entspannteres und gesünderes Leben als ein reicher Brasilianer, der sich vor Entführungen fürchten muss und sich in einem bewachten Wohlstandsghetto („gated community“) verschanzt. Diesen Unterschied hat auch der österreichische Bauunternehmer Hans-Peter Haselsteiner erkannt. Er kann sich durchaus neue Steuern für Wohlhabende vorstellen: „Gerade den G´stopften sollte der soziale Friede etwas wert sein.“ Als Privilegierter sei er auf Stabilität und Sicherheit im Land angewiesen. „Unvernünftige Einkommen rechtfertigen unvernünftige Steuersätze“, lautet sein langjähriges Credo.

Aber auch beim Umweltverbrauch und -schutz stehen gerechte Gesellschaften besser da. Hier wirken zwei Mechanismen: Zum einen erspart man sich die Eskapaden der Superreichen, die sich „just for fun“ in den Weltraum schießen lassen und mit Privatjets und Luxusyachten unterwegs sind. Zum anderen gilt der Lebensstil der Wohlhabenden als nachahmenswert, weshalb viele Menschen bei Konsumgütern und Statussymbolen mithalten wollen und zu unökologischem Verhalten angespornt werden. In Wien sinkt beispielsweise seit Jahren der Motorisierungsgrad und liegt derzeit bei 363 PKW pro 1.000 Einwohner:innen. In keinem anderen Bundesland ist er so niedrig. Gleichzeitig steigt unter den verbleibenden Autos der Anteil der SUVs stark an.

Angleichung der Lebenschancen

Die gleiche Diskrepanz ist bei der Bildung zu beobachten, wo sowohl die Zahl der Akademiker:innen als auch die der funktionalen Analphabet:innen zunimmt. Das Anwachsen der Extreme findet sich in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen und zeigt sich auch bei Textilien, der Gastronomie, den Lebensmitteln oder anderen Konsumgütern: Die Mitte bricht weg, während Billigwaren ebenso boomen wie Luxusartikel.

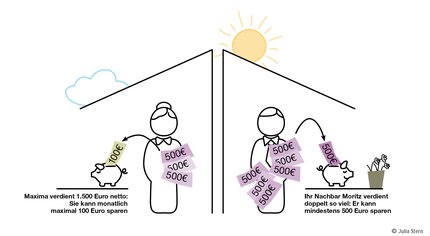

Unterschiede bei den Einkommen potenzieren sich zu Unterschieden beim Eigentum. Das zeigt das Rechenbeispiel mit den beiden hypothetischen Singles Maxima und Moritz (siehe Grafik): Was hier im Kleinen gezeigt wird, funktioniert bei Milliardären natürlich noch viel stärker. Unser kapitalistisches Wirtschaftssystem führt – wenn nicht gegengesteuert wird – zu steigender Ungleichheit. In der Nachkriegszeit gab es für wenige Jahrzehnte eine aktive Politik zur Angleichung der Lebenschancen. Dies war wohl auch dem Systemwettbewerb mit den sozialistischen Staaten geschuldet. Doch seit drei Jahrzehnten nimmt die Ungleichheit wieder dramatisch zu. Das belegen die bahnbrechenden Arbeiten der Ökonomen Thomas Piketty und Branko Milanović. Anfang des Jahres 2025 zeigte eine Studie der Entwicklungsorganisation Oxfam, dass das Vermögen der Superreichen immer schneller wächst. So gibt es weltweit inzwischen 2.769 Milliardär:innen und allein im vergangenen Jahr kamen 204 neue dazu. Gleichzeitig stagniert die Zahl der Menschen, die unterhalb der von der Weltbank definierten Armutsgrenze leben.

Eine neue Gefahr: Cyberfaschismus

Spaltung und Polarisierung sind Sprengstoff für die Gesellschaft und eine Gefahr für die Demokratie. Wohlhabende und Konzerne haben stets versucht, mittels Parteispenden und Lobbying Gesetze in ihrem Sinne zu beeinflussen oder öffentliche Aufträge zu erhalten. Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, auch in Österreich, belegen dies. Aber dann kam Trump: Die Machtfülle, die dem Multimilliardär Elon Musk in den USA ohne jede demokratische Legitimation zugestanden wurde, stellt jedoch eine neue Kategorie dar. Mit einem Kahlschlag möchte Musk einerseits all jene Behörden schwächen, die ihm Probleme machen könnten (Luftfahrtbehörde, Steueramt usw.), und andererseits Finanzmittel einsparen, mit denen dann Steuergeschenke für ihn und andere Oligarchen gegenfinanziert werden können. Analyst:innen bewerten diese Krisenbewältigungsstrategie in den USA als eine neue Form des Faschismus, den sogenannten Cyberfaschismus. Laut dem Politikwissenschafter Hendrik Wagenaar treten dabei die klassischen Muster wieder hervor: Herabsetzung des Staates, Verachtung von Demokratie, Medien und Rechtsprechung, Diffamierung von Gegner:innen, gesteuerte Massenmobilisierung, territorialer Expansionsdrang (Grönland, Kanada, Panamakanal). Nur diesmal lenkt nicht der Staat die Unternehmen, sondern Unternehmen steuern den Staat.

Diese Entwicklungen sind bedrohlich und müssen bekämpft werden. Die aktuellen Wahlergebnisse in Kanada und Australien zeigen, wie unattraktiv Trumps Politik in anderen Teilen der Welt ist. Immer mehr Menschen wird klar: Wir benötigen ein Mehr an Demokratie und Gerechtigkeit. Und dafür muss aktiv ein Ausgleich zwischen den Extremen gesucht werden. Nur so ist ein „gutes Leben für alle“ innerhalb der planetaren und ökologischen Grenzen möglich.