Schwerpunkt

Gerechtigkeit auf der Straße

Schwerverkehr und Lkw-Transit: Warum verzichtet Österreich auf seine Entschädigung?

Seit der Jahrtausendwende hat sich der Güterverkehr auf Österreichs Straßen mehr als verdoppelt. Laut Statistik Austria stieg die Transportleistung seither von 27 auf 55 Milliarden Tonnenkilometer im Jahr 2023. Gründe dafür sind fehlende Kostenwahrheit, Sozialdumping und mangelhafte Kontrollen. Diese Faktoren senken die Kosten für wenige Profiteure, während sie eine Lkw-Lawine auslösen, die Beschäftigte, Anrainer:innen, Umwelt und Klima schwer belastet. Auch Frächter:innen, die sich an die Regeln halten, leiden unter unfairen Wettbewerbsbedingungen.

Schweiz als Vorbild: Nachhaltiger Güterverkehr

Während der Lkw-Verkehr in Österreich durch die Decke schießt, zeigt die Schweiz, dass es anders geht. Dort wird seit 2001 die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) auf allen Straßen erhoben, die doppelt so hoch ist wie die österreichische Lkw-Maut auf der Autobahn. Diese Abgabe deckt die enormen Straßenabnutzungskosten sowie Umwelt- und Gesundheitsfolgen ab. Sie finanziert zudem nachhaltige Infrastrukturprojekte wie den Lötschberg- und den St.-Gotthard-Tunnel, die den Güterverkehr auf die Schiene verlagern.

Österreich zeigt hingegen wenig Mut, wenn es darum geht, Wohlstand durch nachhaltige Verkehrspolitik zu sichern. Weder Bundesregierung noch Bundesländer setzen konsequent auf eine Kostenwahrheit, bei der die Verursacher: innen sämtliche Kosten für Infrastrukturabnützung und Schäden für Mensch und Umwelt tragen. Die seit den 1990ern bei der Mautdebatte ins Feld geführten „Zwänge der EU-Mitgliedschaft“ können diese Untätigkeit nicht mehr rechtfertigen, denn die EU-Wegekosten-Richtlinie erlaubt nicht nur das Einheben einer Lkw-Maut für die Benützung von Autobahnen, sondern auch für die Folgekosten des Schwerverkehrs. Diese sogenannten „externen Kosten“ für Lärm, Luftverschmutzung und Klima können durch eine Transitentschädigung zumindest teilweise ausgeglichen werden. Auf Autobahnen mit hohen Umweltbelastungen können sogar Beiträge für nachhaltige Verkehrsprojekte erhoben werden, die betroffenen Anrainer:innen zugutekommen. Im Regierungsprogramm der österreichischen Bundesregierung werden diese Möglichkeiten mit keinem Wort erwähnt.

Halbherzige Kostenwahrheit in Rot-Weiß-Rot

Die wirtschaftlichen Effekte einer solchen Transitentschädigung sollten eigentlich keine Probleme bereiten. Zwei Drittel der Lkw-Maut-Einnahmen stammen von Lkw, die nicht-österreichischen Unternehmen gehören oder im Transit unterwegs sind. Mauterhöhungen würden somit zur Finanzierung der Infrastruktur beitragen, ohne die österreichische Wirtschaft und Kaufkraft zu schwächen oder als Massensteuer zu wirken. Österreich verzichtet jedoch auf 650 Millionen und begnügt sich somit mit einem Drittel der vollen Entschädigung, die von der EU-Wegekostenrichtlinie ermöglicht wird.

Für die Dekarbonisierung des grenzüberschreitenden Straßengüterverkehrs sind jedoch auch Mautzuschläge notwendig. Ein großer Teil der rund sechs Millionen Lkw in Europa ist in wenigen Staaten wie Polen und Litauen zugelassen. Von dort aus bedienen sie den europäischen Binnenmarkt. Diese Staaten wollen die Kosten für Lkws niedrig halten und bremsen Investitionen in emissionsfreie Nutzfahrzeuge. Mit gestaffelten Mautaufschlägen, die klimafreundliche Lkw begünstigen, können Staaten wie Österreich starke Anreize für die Antriebswende setzen.

Abseits der Autobahnen zerbröseln Österreichs Straßen. Rund 110.000 Kilometer Landes- und Gemeindestraßen sowie Brücken müssen dringend saniert werden. Der Schwerlastverkehr verursacht die größten Schäden, da die Abnutzung exponentiell zur Achslast steigt. Derzeit ist die Nutzung dieser Straßen für Lkws und landwirtschaftliche Schwerfahrzeuge „kostenlos“, was die Steuerzahler:innen belastet. Die Bundesländer bekommen ohne Auflagen vom Bund Gelder für den Erhalt dieser Straßen. Obwohl die Bundesländer bei der Sanierung bestehender Straßen säumig sind, werden noch immer neue Straßenprojekte in Angriff genommen. Eine fahrleistungsabhängige Lkw-Maut auf Landes- und Gemeindestraßen könnte die Finanzierung transparenter und verursachergerechter gestalten. Aktuell zeigt jedoch nur das Burgenland einen politischen Willen in diese Richtung.

Transit: Es sieht nicht gut aus

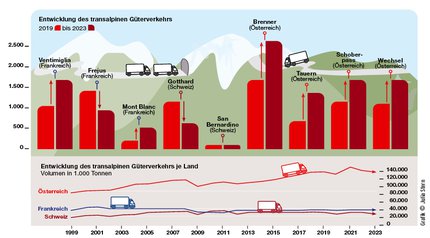

In der österreichischen Öffentlichkeit wird die Verkehrspolitik oftmals daran gemessen, wie erfolgreich sie gegen den Lkw-Transit in sensiblen Bergregionen vorgeht. Die nackten Zahlen sprechen jedoch eine andere Sprache. So konnte die Schweiz die Zahl der alpenquerendenLkw-Fahrten an den wichtigsten Passübergängen seit 1999 im Wesentlichen vermindern oder stabilisieren, während diese Zahl in Österreich nicht nur am Brenner, sondern auch am Wechsel, am Schober und in den Tauern anstieg. Zudem hat sich das alpenquerende Transportaufkommen von Frankreich und der Schweiz auf österreichische Alpenübergänge verlagert. Österreich sollte deshalb weiterhin Lkw-Beschränkungen auf Autobahnen in engen Alpentälern durchsetzen, weil auf den großen europäischen Transitrouten weder Kostenwahrheit noch ein leistungsfähiger Schienengüterverkehr existieren.

Eine einfache Lösung für diese jahrzehntealten Probleme ist nicht in Sicht. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs über die Rechtmäßigkeit bestehender Lkw-Fahrverbote auf der Brenner- und der Inntalautobahn steht bevor und lässt nichts Gutes erwarten. Zur Entschärfung der Situation plant die österreichische Regierung ein System zur Slot-Zuweisung. Dieses soll Frächtern eine Lkw-Fahrt ohne Stau zu einer bestimmten Zeit sicherstellen. Eine Begrenzung der jährlich 2,6 Millionen Lkw-Fahrten auf der Brennerautobahn scheint jedoch politisch tabu.

Leider wollen weder die Bundesregierung noch die Bundesländer die minimalen EU-Spielräume zur Eindämmung der Lkw-Transitlawine nutzen. Rund 40 Prozent aller Transit-Lkw wählen den längeren Weg über den Brennerkorridor, da der kürzere Weg über die Schweiz teurer ist. Eine höhere Lkw-Maut, eine stärkere Dieselbesteuerung und schärfere Lkw-Kontrollen, wie sie in der Schweiz praktiziert werden, würden die Situation der transitgeplagten Bevölkerung verbessern. Als ob das nicht genug wäre, bremsen die zuständigen Bundesländer auch noch bei einem EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2), der Lkw-Beschränkungen rechtlich besser absichern könnte.

Ein fundamentales Beharren auf Kostenwahrheit und Verlagerung auf die Schiene gegenüber Italien und Deutschland ist jedoch notwendig. Andernfalls werden die Gleise des 56 km langen Brenner-Basistunnels bei dessen Fertigstellung im Jahr 2032 nicht ausgelastet sein. Insbesondere Deutschland zeigt bis heute wenig Ambition, die nördliche Zulaufstrecke für das 10,5 Milliarden teure Projekt fristgerecht auszubauen.

Der Schwerverkehr: eine klimapolitische Herausforderung

Der Straßengüterverkehr ist ein bedeutender Faktor für die CO2-Emissionen in Österreich. Entgegen allen Klimazielen sind diese zwischen 1990 und 2023 von 4 auf 6,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente gestiegen, wie das Umweltbundesamt berichtet. Hinter diesem unerfreulichen Trend stehen zwei Entwicklungen: Einerseits haben die Lkws ihre Transportleistung erhöht, andererseits hat eine Verlagerung von der Schiene auf die Straße stattgefunden. Dies konnte nicht einmal annähernd durch eine größere Energieeffizienz der Fahrzeuge ausgeglichen werden.

Österreichs Mobilitätsplan für 2030 sieht einen Marktanteil von 34 bzw. 40 Prozent auf der Schiene sowie eine Stagnation des Lkw-Aufkommens vor, um mit der in Österreich vorhandenen erneuerbaren Energie auszukommen. Die öffentliche Hand muss also bei Kostenwahrheit, Raumplanung, Regulierung und Kontrolle noch wirklich aus dem Vollen schöpfen, um einen klimafitten Güterverkehr auf den Weg zu bringen. Vor diesem Hintergrund ist es noch ein weiter Weg, die Ziele des österreichischen Mobilitätsmasterplans 2030 zu erreichen.